论曹雪芹的戏曲观

2020-06-28 发表|来源:山西戏剧网|作者:邱雪惠《红楼梦》小说中涉及众多的戏曲作品,这些作品既是书中人物生活的点缀,又是整部大书中不可或缺的部分。

1、轻教化 重性情的主导思想

孔子所提倡的诗、礼、乐教化思想对中国古代的文学、艺术创作产生了深远的影响。教化思想本身的作用是让人们发展较为完备的人格,使所有人井然有序地生活在一个网络中,但教化思想发展到明清时代,显露出严重的弊端,成为压制人性,摧残年轻一代幸福的封建社会统治人民的工具。

部分文学作品中渗透的鲜明的说教色彩,强化了对人们的思想控制。《琵琶记》的作者高明在开篇中写出了“不关风化体,纵好也徒然”的创作宗旨,尽管高明对读书求仕与必须屈从与父权,放弃自己内心对幸福、自由的主体意志的追求进行了沉痛的反思,但是他仍然要接受《琵琶记》中蔡伯喈以惨痛经历换来的、表面的“大团圆”结局。

作为一个封建社会贵族文人,曹雪芹也不可能完全摆脱教化的枷锁,但是通过曹雪芹对戏曲剧目的选择我们可以断定,作者对封建教化中仕途经济的大众化路线和为家族利益结合的婚姻观有着鲜明的反抗意识。

据统计:《红楼梦》前八十回上演的剧目达26种,在多处对话、酒令中涉及到的剧目19种,其中只有《双官诰》、《丁郎认父》两个剧目涉及教化主题。

从《西厢记》、《牡丹亭》、《西游记》和《醉打山门》几个主要剧目的选择上,也可以看到曹雪芹追求真性情的价值取向:《西厢记》与《牡丹亭》描写得是青年男女冲破封建礼教,追求自由婚恋的故事;《西游记》充分表达了个性彰显;《醉打山门》是以反抗整个社会的不合理状态为主题的。

与轻教化相对的是重性情。从《红楼梦》中曹雪芹对《西厢记》和《牡丹亭》的多次提及可以看出曹雪芹对王实甫和汤显祖剧作的喜爱。

具体来说,《牡丹亭》注重真性情的特征主要体现在三个方面:

首先是生可以死,死可以生的“至情观”的提出;

其次是秀美清丽的纯情辞藻的倾泻,这是《牡丹亭》能够超越时代,感动无数当代观众的根本;

再次,是不为音律所束缚的随性洒脱。对沈璟“宁协律而不工”的意见,汤显祖态度坚决地说:“余意所至,不妨扭折天下人嗓。”

《红楼梦》的创作,在气韵上和《牡丹亭》极为吻合,借黛玉之口曹雪芹说出了绝好的诗可以不讲究音律:“若有了奇句,连平仄虚实不对都使得。”如果戏曲创作者在音律和辞藻两方面难以兼顾的情况下,应该舍音律以成辞藻。

张庚说:“戏曲的最高境界是诗。”曹雪芹对于戏曲的要求,从辞藻和神韵两方面都是继承临川之遗风的。

《红楼梦》第二十二回中贾宝玉对《山门·寄生草》唱段的赞赏也体现了曹雪芹主张个性彰显、反抗社会主流意识形态的真性情。如果说情爱之中的真性情还属于小儿女的真性情,那么悟彻禅机之后的真性情则通向对生命终极问题的思考:

漫搵英雄泪,相离处士家。谢慈悲,剃度在莲台下。没缘法,转眼分离乍,赤条条,来去无牵挂。那里讨,烟蓑雨笠卷单行?一任俺,芒鞋破钵随缘化!

——出自《红楼梦》第二十二回《山门·寄生草》

这段词唱的是鲁智深因维护正义打死镇关西,在俗世已没有容身之地,被师父收留后又因纵酒滋事不得已离开五台山。

从这一段唱词来看,他内心中虽有对师父的不舍,有失去归属片刻间的悲凉无奈和自我安慰,更有超脱的本性彰显。贾宝玉的欣赏源于他直面人生终极归属的通达。

贾宝玉与鲁智深虽然不是同一类型人物,但骨子里都有放诞不羁的一面。贾宝玉不能忘情于林黛玉,在林黛玉死后,对家族也毫无挂碍的贾宝玉以回归本源的行为选择了出离,正是这曲词中超然的气概暗合了贾宝玉内心的生活态度,这个出家的选择并不是消极遁世,而是接近于自然生命的一种走向。

2、开生面 立新场的人物形象与情节构思

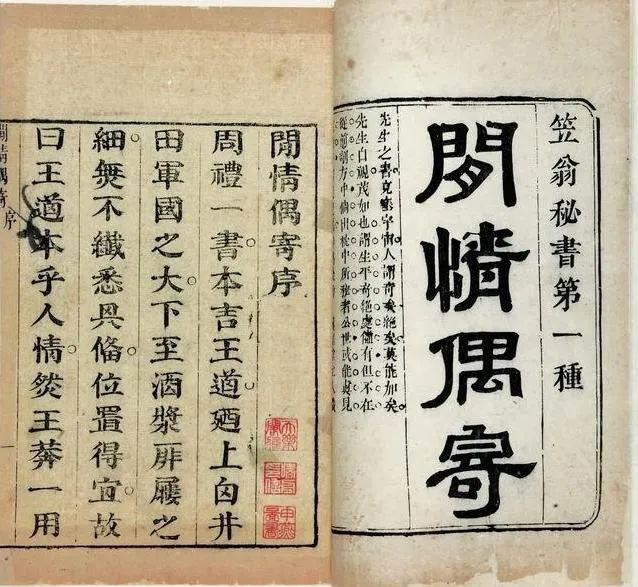

李渔在《闲情偶寄—脱窠臼》一章说:“人唯求旧,物唯求新。”新也者,天下事物之美称也,而文章一道,较之他物,尤加倍焉。戞戞乎陈言务去,求新之谓也。

这也是曹雪芹创作《红楼梦》时求新求变的总体艺术导向。在第一回中,作者批驳了“才子佳人等书千部共出一套”的小说和戏曲创作的弊端。

在第五十四回《史太君破陈腐旧套》一节中,曹雪芹又借贾母之口对曲艺作品中才子佳人故事的不通情理之处做了更详尽有力的揭露:

贾母笑道:“这些书都是一个套子,左不过是些佳人才子,最没趣儿。把人家女儿说的那样坏,还说是佳人,编的连影儿也没有了。开口都是书香门第,父亲不是尚书,就是宰相,生一个小姐,必是爱如珍宝。这小姐必是通文知礼,无所不晓,竟是个绝代佳人。只一见了一个清俊的男人,不管是亲是友,便想起终身大事来,父母也忘了,书礼也忘了,鬼不成鬼,贼不成贼,哪一点儿是佳人!”

小说在诞生之初就包括了弹词与子弟书这类曲艺作品,因此可以说曹雪芹在《红楼梦》借贾母之口说出的这一番批判也是针对戏曲而言的。

曹雪芹作为女性真正意义上的知己,反对男性作家刻画没有主体意识的小说、戏曲作品中的女性形象,他所欣赏的女性形象,是黛玉那样以诗为魂的女子;是探春那样“才自精明志自高”的女子;是林四娘那样具有“士为知己者死”的国士风范的女子。

这些女性形象不仅打破了以往小说和戏曲中的女性类型,在曹雪芹看来,这些女子都具有“聪俊灵秀”之气,具有独特的人格魅力,在男性主导的世界中凭借自己的才学留下了姓名。

戏曲中的人物形象与小说中的人物形象有很多共通之处,由曹雪芹对小说中新女性形象的创造,我们可以看出:在戏曲创作中,曹雪芹也主张塑造性格丰富、具有鲜明主体意识的新女性。

从情节构思方面来看,《红楼梦》另一个创新之处在于别开生面地写了一个大悲剧。

鲁迅先生在《中国小说史略》中评价《红楼梦》:“悲凉之雾,便被华林,呼吸领会者,唯宝玉而已。”这个评论是值得商榷的:实际上,无论是与宝玉心意相通的林黛玉,还是极具远见卓识的探春内心都氤氲着挥之不去的悲凉意识,就连一向对家庭氛围不甚留意的贾政在贾母寿诞之时,也会因为众人制作的灯谜谜底不详而预感到贾府终将败落的悲剧。

曹雪芹将自己内心深沉的悲剧意识分散给了书中几个核心人物,说明在《红楼梦》的创作过程中,悲剧意识是无处不在的。这种强烈的悲剧意识打破了大多数古典小说和戏曲“才子佳人大团圆”的喜剧模式,作者对悲剧内涵的挖掘和悲剧意蕴的哲性思考是古今中外文学作品中都十分罕见的,这一点具有很大的创新意义。

这种悲剧意识通过曹雪芹在《红楼梦》中对预示情节发展的几个主要剧目的选择表现得更为突出:

这些戏曲剧目的选择不仅预示了宝玉出家、黛玉之死,宝黛爱情的夭折,还预示着元妃之死和贾家的败落。其中作者选用《长生殿》、《南柯梦》和《邯郸记》还意在揭露整个社会政治环境的黑暗,暗示潜藏在康乾盛世下的危机。

曹雪芹对《西厢记》的取舍,则更加鲜明地表现了他推陈出新的意识和悲剧性戏曲观。

《西厢记》有元稹、董解元、李日华、王实甫、金圣叹评点等多个版本,《红楼梦》中写道,林黛玉“不顿饭时,将十六出俱已看完”,第二十六回《潇湘馆春困发幽情》时林黛玉说自己:“每日家情思睡昏昏”,以及宝玉打趣紫鹃:“若共你多情小姐同鸳帐,怎舍得叠被铺床”和黛玉想起的“幽僻处可有人行,点苍苔白露泠泠”等,都出自王实甫《西厢记》。

由此可以断定:宝玉和黛玉共读的应该是王实甫的《西厢记》。

在明中叶到清代中后期这一段相当长的时间里,不少文人雅士认为王实甫的原作以“草桥惊梦”作结,预示着崔张的结合到头来只不过是一场梦。

潘廷章说:“今观《草桥》一篇,而凡西厢之地,西厢之事,与西厢之人,俱以一梦销之。显然,对于这种观点曹雪芹是赞同的,而且王西厢以梦结尾,也使《西厢记》与《红楼梦》的主题暗合。

由于《红楼梦》全书的情感基调都是悲剧性的,曹雪芹引用的这些戏曲作为书中暗示后文发展的重要线索,也必然是悲剧性的。悲剧版本《西厢记》的流传,违反了很多读者和观众乐见团圆的心理需求,所以才有了以大团圆为结局的续作。

曹雪芹对《西厢记》悲剧结局的坚守,体现了作者反对传统、主张通过悲剧性小说和戏曲创作直击人生冷暖,顿悟世情真相的新思想。有取舍的接受,就是一种再创作的行为。

在经历了一番大起大落之后,曹雪芹看得很通透,社会和家族一样,必然会在一片鼎盛清明的环境中滋生腐败与罪恶,当这些腐败与罪恶积累到一定程度,最终腐败的家族与病态的社会都会走向无可挽救的深渊。曹雪芹用悲剧性的戏曲作品深化了整部作品的悲剧意蕴,这是前所未有的创新。

3、贵高雅 贱浅俗的审美品位

康乾年间,清代曲坛上发生了对当时乃至后世数百年产生重大影响的“花雅之争”。花部戏曲因为唱词浅近,更适合普通民众的审美趣味,很快改变了昆曲在清中叶剧坛的主导地位,其中弋阳腔又因与昆曲融合较快,成为与昆曲争胜的首要剧种。

曹雪芹笔下的贾府众人在“花雅之争”的大潮中,审美趣味出现了两极分化:以贾敬为代表的相当一部分戏曲观众更喜欢气氛热闹、唱词偏于浅俗的地方小戏;以贾宝玉、林黛玉为代表的具有高雅艺术品位的观众,仍然喜欢昆曲,而且私下阅读《西厢记》的戏曲文本,并不因为此类戏曲文本被列为禁书而放弃对绝妙好辞的欣赏。

前八十回本《红楼梦》中,除了在贾敬倡导下演出的花部戏曲,第二十二回凤姐为了迎合贾母喜热闹的心情,偶尔点过《刘二当衣》这样的弋阳腔小戏,其他在《红楼梦》中出现过的都是唱词高雅的昆曲。如果说贾母欣赏花部戏曲是为了在公众场合适应热闹的氛围,那么在非正式场合,贾母的选择才代表了她真实的审美情趣。

第五十四回,贾母因嫌《八义》闹得头疼,直言要“清淡些才好。叫芳官唱一出《寻梦》,只要提琴,至于管萧和笙笛,一概不用”,这一细节表现了贾母作为一个有较高艺术修养的大家闺秀,从内心来说,她是更喜欢昆曲高雅的唱词和清幽的气韵的。

贾宝玉作为曹雪芹在《红楼梦》中自我形象的投射,更明确地反映了曹雪芹“贵高雅、贱浅俗”的戏曲观。

第二十三回,贾宝玉向林黛玉介绍他读《西厢记》的直观感受:“真是好文章,你要看了,连饭也不想吃呢!”这样的形容虽然很直白,却道出贾宝玉对《西厢记》的喜爱已经到了废寝忘食的程度。

吴梅在《奢摩他室曲丛·诸典提要》中说:“西厢之所以工者,就词藻论之,则以蕴藉婉丽,易元人粗鄙之风,一也;以衬字灵荡,易元人板滞呆塞之气,二也;以出语工艳,易元人直率鄙倍之观,三也。”吴梅的评论较为全面地从辞藻雅丽、用字灵活、善于化俗为雅三个方面概括了王西厢在字词、语句上的艺术特色。

曹雪芹在文本中多次引用王实甫《西厢记》的唱词,首先表示他对于王西厢辞藻的推崇,这种尚好雅致,并不是艳丽词语的铺张,而是委婉蕴藉、充满灵秀之气的。

王西厢对音律的遵循,并没有使《西厢记》陷入僵化的泥沼,反而起到了规范和修饰语言的效果。“如花间美人铺叙委婉,深得骚人之趣,极有佳句,若玉环之出浴华清,绿珠之采莲洛浦。”

可见王西厢之雅,是一种“天然去雕饰”的雅。汤显祖的《牡丹亭》在规矩之外尽得妙趣,王实甫的《西厢记》在规矩之内做到了骚人雅致。

曹雪芹善于通过书中人物的情感、态度来表达自己对事物的观点,贾宝玉在一定程度上是作者自我理想、价值观在书中的投射,林黛玉和贾母作为宝玉一生挚爱和最爱宝玉的人,与作者理想中的女性人格范型无限接近,因此他们对“花雅之争”的态度,也可以说是作者态度的折射。

这是以曹雪芹为代表的文人作家对戏曲创作的要求,这些要求充分表现了曹雪芹“贵高雅,贱浅俗”的戏曲观。

综上所述,对于曹雪芹的戏曲观,我们可以简要概括为思想内容方面主张真性情的抒发,而反对以“教化”为主导思想;立意和情节的设置方面,主张创新,打破一切陈旧的套路,塑造具有新思想、新精神面貌的人物形象,并通过人物命运展现了深刻的悲剧意识;从戏曲剧种和戏曲文本的选择和欣赏中,我们还可以看到曹雪芹尚好高雅,不爱浅俗的花部戏曲的审美倾向。

曹雪芹之所以形成这样的戏曲观与他出身贵族之家、饱读诗书形成的高雅文化气质和纯真洒脱的个性特质有着十分密切的关系。

结合曹雪芹生活的时代来看,他的戏曲观在思想和情感上是进步的,这样的戏曲观对于今天学术界戏曲的传承和创新具有指导性意义。

戏曲创作要写出新意、戏曲作品的思想和情感再现应具备超越时代的前瞻性、戏曲的语言不应过于浅显、俚俗,要含蓄蕴藉,以洗练的词句向观众传递出丰富的潜在指向与独特内涵,在适度固守的前提下创新才能推出更好的精品。

吕梁红色经典新年音乐会暨《吕梁山大合

吕梁红色经典新年音乐会暨《吕梁山大合 2023年山西戏剧百事记

2023年山西戏剧百事记 “任跟心名家艺术工作室”揭牌仪式暨传

“任跟心名家艺术工作室”揭牌仪式暨传 大同市2024新年音乐会精彩上演

大同市2024新年音乐会精彩上演 孙业礼任文化和旅游部部长 胡和平不再担

孙业礼任文化和旅游部部长 胡和平不再担

晋公网安备14010902001572

晋公网安备14010902001572