奏出高尚爱情的动人旋律——新编革命现代晋剧《高君宇与石评梅》创作记

2017-10-14 发表|来源:山西戏剧网|作者:刘继忠

值新编革命现代晋剧《高君宇与石评梅》正式首演之际,作为该剧编剧之一,回顾这部戏三年来的创作过程,不禁心潮起伏,百感交集。

一

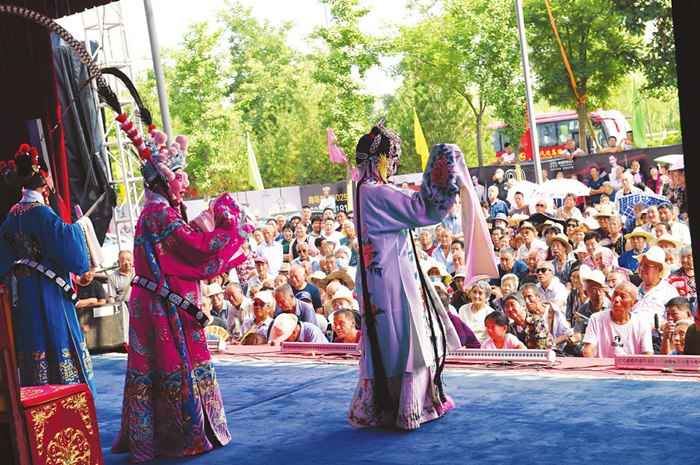

我是个戏迷。近十几年来工作余暇,经常流连于公园街边的戏迷票友的戏摊子,出入于剧院舞台等戏场子。戏曲艺术中所承载的历史人文因子浸染了我,所倡扬的人生教化感动了我,舞台上那些生旦净末丑的高超演技和忘情表演陶醉了我。随着年龄增长,越来越喜欢上了戏曲,特别是晋剧这种具有独特魅力的山西地方戏。

高君宇和石评梅的故事我过去有所了解。2014年下半年,当我读到柯兴所著的《风流才女石评梅》时,深深为高石二人的革命精神、人格魅力和凄美爱情所感动。山西人编山西人的事,山西的戏演山西人的事,责无旁贷,任重道远。高、石去世已近九十年了,我们有责任通过山西梆子这种土生土长、世代流传、铿锵婉转、激荡人心的特殊艺术形式,让知道他们的人重温、记住他们,让不知道他们的人认识、理解他们。让这种把生死置之度外,把革命事业和人民装在心里,忘我忘家,不忘初心的崇高精神发扬光大,让这种“生命诚可贵,爱情价更高,若为自由故,两者皆可抛”的高尚爱情观在新时代再放异彩,让这种崇英雄、爱英雄、赤诚相爱却突然阴阳两隔未能成夫妻,为了心中圣洁的爱,相守到自己生命最后一刻的现代 “梁祝”成为时代咏叹,让这种红色基因放大为时代的主旋律,世代相传,广为传唱。这既是我们的责任,也是时代的要求。在这种冲动、责任和主题的驱使下,一种把高石之恋的故事搬上晋剧舞台的创作冲动油然而生。我便开始了两个方面的准备:一是收集整理有关高、石的资料,包括他们的作品。二是学习整理有关戏曲剧本编写的知识。

2015年春节刚过,在大量阅读资料的基础上,我就着手编写分场提纲。写作断断续续,时紧时松。有时一个人带点吃的钻到长风街书斋呆上几天。在那段时间里,我经常神游在高、石二人的精神世界里,置身于戏剧创作的情节中。随着剧中人物的涕笑怒骂,或潸然泪下,或拍案而起,几近痴疯。到11月中旬,初稿完成,我把它命名为《红叶绝恋》。

怀着忐忑不安和有所期冀的心情,我带着修改后的《红叶绝恋》初稿,上门向著名剧作家曲润海先生请教。曲老对剧本提出了非常中肯的意见,并在文本格式上作了修改。因为曲老和戏曲评论家郭士星老先生是邻居,我又斗胆敲开了郭老的家门求教。两天后,郭老打电话约我面谈。他老人家语重心长地说:“不错,看出你看了很多资料。这个本子有点意思,高君宇和石评梅就是应该好好宣传一下。”同时郭老也指出了剧本存在的不少问题。第二天,热心的郭老亲自把我引见给山西省文化厅创作室主任、剧作家王辉先生,得到王辉先生的悉心指点。对此,我感到非常幸运。幸运这个本子在起步之初就遇到了对戏剧艺术造诣颇深的几位领导专家的关心、指导和帮助。在他们的鼓励下,我对本子进行了初步修改。

二

2016年3月12日,阳曲县有关部门在青龙古镇举办“晋剧票友大赛”,作为戏迷,我欣然前往。

正是这次青龙古镇之行,使《红叶绝恋》剧本进入太原市委宣传部的视野。机缘巧合,就好像是一次奇遇。在这里,我竟然偶遇了原太原市委常委、宣传部长范世康先生,而且市委宣传部领导马竣敏先生也在现场。范世康先生一听说我有一个关于高君宇的剧本,非常高兴,当即让马竣敏先生留下了我的电话号码,要抽出时间详谈。

从青龙古镇回来的第三天,我便将修改好的《红叶绝恋》第二稿送给了马竣敏先生。与马竣敏先生交谈中我才得知,早在十年前,他就发表过电视散文《回望高君宇》。这次他还把准备好的《回望高君宇》光碟和解说词小册子给了我做为参考。更为神奇的是,在与我青龙古镇邂逅之前,市委宣传部的同志们也正有把高君宇的故事搬上舞台的思考。真可谓“不期而遇、一拍即合”。从此,《红叶绝恋》剧本创作进入讨论——修改——再讨论——再修改这样一个不断提升、反复磨炼的过程。在此期间,为了深入了解革命先驱和一代才女的更多资料,我先后实地考察了北京陶然亭公园、中共太原支部旧址、娄烦县高君宇故居和阳泉市石评梅故居。在这个过程中,尊敬的范世康先生、原市委宣传部常务副部长吴国荣先生,市委宣传部马竣敏副部长、文艺处边素庭处长,市文化局张广亮副局长、艺术处薛丽英处长,太原市实验晋剧研究院宋建国院长、“梅花奖”演员武凌云老师,实验二团贺海鹰团长等,都先后参加了剧本的讨论、修改。在这个为一个共同目标而不辞辛劳的群体中,每个人都付出了心血和汗水,才使得剧本从《红叶绝恋》到《高君宇》,再到《高君宇与石评梅》,一稿一个台阶地逐步成熟。

三

真正让剧本提质升档是在今年的 3月10 日。在修改剧本第八稿的一次讨论会上,范世康先生提出:“这个戏的修改要明确,我们是要搞一个宣传品还是搞一个艺术品,是搞一个应时之作还是搞一个传世之作。我看是选择后者!我们要克服困难搞出一个新版的、革命的‘梁祝’。”此番话振聋发聩,对剧本创作修改提出了更高要求。统一思想后,剧本在原有框架基础上,照着“新版革命梁祝”的目标修改,再次调整逻辑顺序,增减剧中人物,整合唱词念白。为了不受干扰集中时间和精力创作,我又背着干粮到了长风街书斋,用了4天时间,改出了《高君宇与石评梅》第九稿。这一稿,为了避免观众对高君宇解除婚姻的误解,不得不忍痛割爱去掉了大家认为“接地气”的“故园难舍”一场戏。剧本创作有如十月怀胎,孕育中始终交织着喜悦与痛苦。讨论中,大家感到还是不尽如意。所以,从4月16日起至6月21日的两个多月时间里,也就是从第十稿到第十七稿(其中,第十六稿和第十七稿是根据导演雷守正先生的意见修改的),基本上是一个集体创作的过程,也是我终身难忘的时期。为了这部戏首先在剧本上达到一个预期的高度,范世康老部长亲自坐阵指导,大家开动脑筋,一句对白,一句唱词,甚至于一个字,为平仄,为押韵,为准确体现主题思想,都要反复推敲,斟酌再三。几位老同志不顾年高体弱,渴了喝点水,饿了泡包方便面。有十几次都是从下午三点干到第二天天亮,扫马路的阿姨上班我们才“下班”。无论是牺牲双休日,还是挤占节假日;无论是送走寂静的深夜,还是迎来喧闹的黎明。这个群体对这部戏的高度责任感,对晋剧艺术的真挚感情,使我感动不已。6月14日凌晨五点我回到家里,一种神圣的使命感在我心头升腾,心潮难平,赋诗一首写照:“楼外倾盆雨涟涟,楼内众人苦谋篇。语不惊人不罢休,你来我往争发言。鸡鸣五更晨曦现,不知几回过三点。誓使《高·石》上舞台,克难攻坚慰前贤。”

6月21日,第十七稿经雷守正导演改出,修改工作告一段落。7月20日,太原市实验晋剧艺术研究院隆重召开新编革命现代晋剧《高君宇与石评梅》投排动员大会,提出“奋战五十天,排出《高君宇与石评梅》,向党的十九大献厚礼”。全体演职人员进入紧张排练。正值盛夏酷暑,今年又异常炎热。我几次到排演现场,听着由作曲家刘和仁、刘和跃老师作曲、配器,时而铿锵时而婉转的晋剧音乐,看到分别饰演高君宇、石评梅的武凌云、王春梅伉俪在导演的严格要求和悉心指导下一丝不苟地排练,一个动作、一句台词、一段唱词反复琢磨,两人都是汗流浃背,不禁股股热流涌上心头。武凌云打趣地和我说:“刘哥,我们两口子加起来已瘦了十来斤,够你半年吃了。”回想这个戏,从初创到现在搬上舞台,题目从《红叶绝恋》到《高君宇》到最终的《高君宇与石评梅》,剧本修改从第一稿直至第十七稿,从动员会到现在立上舞台,点点滴滴,丝丝缕缕。一个个动人的场景历历在目,一个个不眠之夜记忆犹新,每一位一起奋战的领导、专家的形象仿佛还在眼前。

对我来说,创作《高君宇与石评梅》的过程,也使我经历了一次认识深化、知识提高、专业提升的累并快乐着之旅。如果说,今后我还可能写剧本,那《高君宇与石评梅》的创作就是一个美好的发端。

“戏不登台不露丑”,《高君宇和石评梅》现在奉献给观众,接受观众的评判,也实现了我2015年夏在北京陶然亭高石墓前立下的誓言。期望这个戏能够得到观众的认可,能够吸收专家、领导、观众的意见再修改打磨,真正成为一部“新版梁祝”。

曲苑飘香 春意永驻 太原市曲艺家协会谱

曲苑飘香 春意永驻 太原市曲艺家协会谱 老将新秀齐登场 长治曲艺展风采

老将新秀齐登场 长治曲艺展风采 传统曲艺小剧场 满满太原本土特色味儿

传统曲艺小剧场 满满太原本土特色味儿 第十一届中国曲艺牡丹奖全国曲艺大赛(

第十一届中国曲艺牡丹奖全国曲艺大赛( 夏日文化大餐

夏日文化大餐