王秀兰 蒲剧戏迷心中的神

2018-07-31 发表|来源:山西晚报|作者:李遇 张丽

人物简介

王秀兰,女,蒲剧花旦演员,著名表演艺术家,生于1932年,初名秀贞,学艺后取名秀兰,祖籍山西临猗县。1939年入西安晋风剧社,受业于蒲剧花旦月月仙(原筱亭)。1950年回山西,先后在山西省大众蒲剧团、晋南蒲剧院、运城地区蒲剧团任主要演员。与阎逢春、杨虎山、张庆奎和筱月来并称蒲剧五大名演员。

王秀兰擅演花旦戏,勤奋好学,博采众长,传统功底深厚,戏路较宽,唱做皆优。她的表演细致,表情自然逼真,舞蹈动作优美洗练。在广泛地继承传统艺术的基础上,努力进行革新创造,逐步形成自己独特的艺术风格。

代表剧目:《杀狗》《少华山》《燕燕》《卖水》《藏舟》《送女》《明月珠》《回荆州》《美人图》《大家喜欢》《王贵与李香香》《血训图》《蛟河浪》(现代戏)《窦娥冤》等。其中《窦娥冤》于1957年摄制成彩色戏曲影片。

王秀兰于1960年被评为山西省劳动模范, 1979年至1983年连续获全国“三八红旗手”称号,是第三届、第五届全国人大代表。她曾任中国戏曲家协会副主席、中国戏曲学院客座教授。1993年从运城地区艺校校长的岗位上离休。

“演员要装龙像龙、装虎像虎。装龙要知龙性,装虎要知虎性。会演戏的演员演人,不会演戏的演员演戏。演戏要动情,表演缺情乏意是艺术的大忌,台上动真情,台下动感情。——王秀兰”

蒲剧,是我国最古老的地方民间戏曲之一,大约兴起于明朝嘉靖年间,流行于山西、陕西、河南等地,对秦腔、豫剧等其他剧种的发展有着莫大的影响。几百年来,蒲剧名角儿辈出,清末民初,有王存才、孙广胜等,新中国成立前后,又涌现出王秀兰、阎逢春、张庆奎、杨虎山、筱月来“蒲剧五大名演员”,现在还有王艺华、景雪变、武俊英、孔向东等活跃在舞台上。

近日,王秀兰的一次剧本捐赠之举,又让这位蒲剧宗师走进大众视野,也让我们重新领略蒲剧的非凡魅力。

捐出从艺79年积攒的剧本 王秀兰希望蒲剧完整传承

王秀兰,曾经的“蒲剧五大名演员”之一,最近又做了件震动蒲剧界的事情。她把从艺79年来积攒下的剧本,全部捐给了运城市戏剧研究所。

这数百册剧本中,有手抄本也有油印本,历经战乱和动荡的岁月,保存下来殊为不易,大部分是因为放在王秀兰母亲家,才免于流散损毁。它们贯穿王秀兰在晋风剧社、大众蒲剧院、晋南蒲剧团、运城蒲剧团等各个时期,包括传统剧目、革命现代戏、新编剧以及曲谱、舞美服装设计图、戏单相关材料等。

这些剧本,有些是王秀兰演过的,还有些是同行送给她的。可以这么说,这些剧本不仅是王秀兰艺术生涯的见证,也是蒲剧近百年发展历程的珍贵史料。运城市戏剧研究院院长宁云封说:“这些资料十分珍贵,以往的蒲剧艺术传承都是口述笔摘,都是独本,丢失了就会失传。”

事实上,蒲剧的传承已经有了断层。王秀兰说,我们蒲剧界有很多人不知道蒲剧有南路戏和西路戏之分。南路戏的剧本质量非常高,在过去,南路戏的演员都不到西路戏班子去演出。二者区别之处,不在于唱腔和表演,就在于剧目。南路戏只唱24本戏,上中下各8本,而西路戏,传统剧、移植剧和新创剧都唱。

因为南路戏内容的狭窄,新中国成立前后,就慢慢消失在历史长河中。王秀兰拿出一张纸,一字一句地念着南路24本戏的戏名口诀:(上8本)上了《盘陀山》,来在《红梅阁》,阁前一棵《阴阳树》,阁内放一张《麟骨床》,床上擎的《瑞罗帐》,床上放的《意中缘》,床下放的《十五贯》,墙上挂的《乾坤啸》……

这些剧目,哪怕是蒲剧的老戏迷,可能也没看过,现在的蒲剧演员,也不知道它的唱词是怎样的。王秀兰希望,蒲剧研究者能从她捐赠的剧本中,找出完整的南路戏剧本,重新创排,恢复演出,丰富蒲剧的上演剧目,再现蒲剧这一重要流派。“我的孩子没人唱戏,他们承受不了(这个遗产),捐给国家,才能永久保留下来。”王秀兰说,“我死了也放心”。

在王秀兰86岁的时候,蒲剧依然是她心中最深的挂念。对于王秀兰来说,这一辈子,没有什么比蒲剧更重要的事情。

王秀兰是不能被蒲剧所局限的中国戏剧真正的表演艺术家

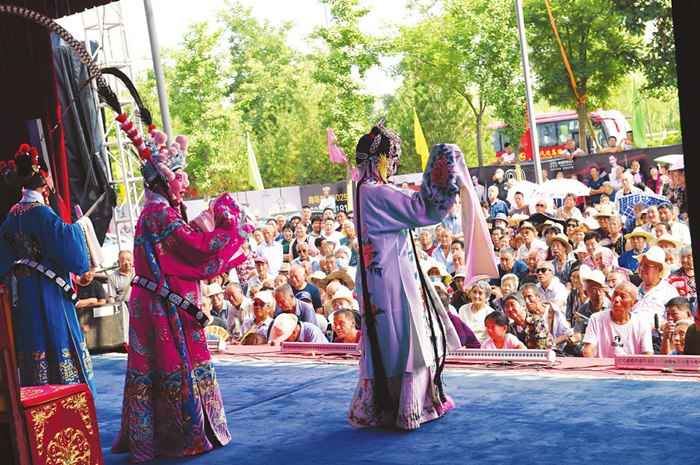

王秀兰一辈子都献给了戏剧,戏剧也让她的人生焕发出夺目的光彩。20岁出头的时候,她就和阎逢春、张庆奎、杨虎山、筱月来并称蒲剧五大名演员,是其中年龄最小的一位。上世纪五六十年代,在戏迷中就有“千花万花,不如王秀兰的《裱花》”“千扭万扭,不如王秀兰上台走一走”“只要看上王秀兰,哪怕家里贼偷完”“看了王秀兰的《杀狗》,地下银钱不瞅”等一系列俗语。王秀兰运城艺校第一批的学生王万朝说,“当时王秀兰不管去哪里演出,总是人山人海,如果去村里演出,那就成了村里一个重要的节日,呼朋唤友,广待亲朋。戏演完了,观众也不会散去,许多人会跑到后台,看王秀兰卸妆。当时‘追星’没有索要签名的习惯,也没有合影的条件,戏迷们就是围在王秀兰身边看她卸妆,等卸完妆后,再凑上来送王秀兰几颗自己都舍不得吃的鸡蛋。”王万朝作为学员,跟着王秀兰出去演出,这样的场面不知道见了多少次,让他由衷地感慨——王秀兰在我们心里,就是神一样的存在。”

王秀兰家的客厅里,摆放着四五张玻璃框镶嵌的照片,都是和家人的合影,只有一张是和原运城市蒲剧团团长、国家一级演员、梅花奖得主王艺华的合影。王艺华对于王秀兰的评价,并没有那么夸张,却更显得郑重和准确:王秀兰,是中国戏剧真正的表演艺术家,影响和贡献远远超出了蒲剧范畴。

我们都知道王秀兰是蒲剧泰斗,但大家容易忽略的是,王秀兰第一次登台主演《柜中缘》,唱的是秦腔;后来,典雅优美的昆曲唱过,活泼生动的小剧种眉户也演过,甚至一些民间小戏也演过。她从艺以来,始终从各剧种、各流派中汲取营养,丰富自己的表演,最终博采众长,自成一家。

王艺华说,许多戏剧演员在台上都是“唱戏”,觉得只要卖力,观众叫好就是成功,就是“角儿”。王秀兰却不一样,她是在“演戏”,精心揣摩剧中人物的性格和心理,然后才用各种戏剧手段恰如其分地表现出来。王秀兰自己总结说,演员要装龙像龙、装虎像虎。装龙要知龙性,装虎要知虎性。会演戏的演员演人,不会演戏的演员演戏。演戏要动情,表演缺情乏意是艺术的大忌,台上动真情,台下动感情。表演艺术的情是以真为基础、以诚为前提,真实感是沟通演员和观众的桥梁……

话语虽然很朴实,却是王秀兰几十年艺术生涯的体会,她在不同的场合都向年轻演员传授过,希望他们能够站在自己的肩膀上,将蒲剧艺术更加发扬光大。毕竟,蒲剧现在是中国众多地方剧种之一,但在王秀兰那时候,因为她和其他老一辈演员的努力,蒲剧不可争辩地站在了国内戏剧界的前列。

王秀兰讲过一件事。1960年,中国戏曲研究院举办梅兰芳表演艺术讲习班,梅兰芳、荀慧生、欧阳予倩等艺术大师亲自授课。讲习班分为年轻优秀演员组成的研究生班和知名演员组成的研究员班。研究员班不但要自己学,还要给年轻演员授课。班上人不多,有表演越剧的袁雪芬、湘剧的彭俐侬、汉剧的陈伯华、粤剧的红线女和豫剧的常香玉,王秀兰也在这个班,年龄最小,却担任着组长。曾有一天,给学员们示范表演,王秀兰一晚上演了4出戏,《藏舟》《卖水》《烤火》和《杀狗》,演完一出,台下演员等着王秀兰换好服装演下一出,4个多小时,王秀兰把蒲剧艺术展现得淋漓尽致,让学员们大开眼界。京剧名角雪艳琴当时在中国戏曲学院任教,看了王秀兰的表演后大受启发,就把《卖水》转授给了学生刘长瑜,后来,《卖水》成为刘长瑜乃至京剧的经典唱段。而刘长瑜多次说过,她的《卖水》就是学自蒲剧。

后辈最应传承的是王秀兰的敬业精神

成为大师,需要个人的奋斗,也要看天时地利。现在的蒲剧界,也许缺乏再出现一个“王秀兰”的历史条件。但是,王秀兰对戏剧的热忱,那种“爱戏如命”的精神,是值得后辈演员传承的。

王艺华说,王秀兰“一辈子脑子里就一件事,就是唱戏”。王艺华是武生出身,行当和王秀兰不同,在艺术上受到王秀兰的指点不多,而王秀兰的那种敬业精神,让他钦佩不已,“见了王老师多少次,她从来不和我聊挣多少钱、住多大房子的事情,就是说戏。最近我退休了,王老师特意和我说,你从团长的位置上退了,舞台可不能退,正是会演戏的时候,一定要好好演上几年。”王艺华回忆起王秀兰当年还在舞台上时,只要晚上有演出,为了保护嗓子、保持状态,白天就禁声了。到了晚上,化好妆后找一个背人的角落坐好,眼睛闭着就开始默戏,完全沉浸在剧中人物的精神世界里。有了对人物的理解和把握,这样才能掌控舞台,不仅掌控自己扮演的人物,也能掌控和自己搭戏的其他演员、伴奏的乐队以及观众。一上台,就能牢牢地抓住观众的心,让他们哭就哭,让他们笑就笑。而现在的演员,只要有点名气,社会应酬就多了起来,到上台前还在饭桌上,这么唱戏,又怎么能和王秀兰这些老艺术家去比?

王艺华的爱人陈秀贞当时是和王秀兰一起演出的小演员。她也说起过,就算是许多人住在大通铺房间,王秀兰平时的话也不多,他们也不敢随便上去搭话,就看见王秀兰一个人琢磨唱词和动作,常常能进入一种忘我的状态。有一次,她陪着王秀兰去打针,王秀兰在路上一边走着、一边做着戏里的动作。大家一见王秀兰出来,就围在她身边看着,身边越围人越多,而王秀兰根本没注意到自己身边围上了人。

王艺华有些忧心地说,现在戏曲面临的形势很严峻,观众的热情越来越高,戏的质量却越来越差。王秀兰得到大家这么多年的推崇,是一出一出的戏、一天一天的表演,在一个眼神、一个身段、一句唱腔、一句道白的磨练中日积月累起来的,完全靠实力。而现在的演员,有几个能吃了这种苦呢。“我们比不上王秀兰那一辈老演员能吃苦,下一辈连我们也不如。”王艺华叹了口气。“老艺术家对戏剧事业的那种敬业精神,我们要好好传承,好好地学习。”王艺华最后说。

曲苑飘香 春意永驻 太原市曲艺家协会谱

曲苑飘香 春意永驻 太原市曲艺家协会谱 老将新秀齐登场 长治曲艺展风采

老将新秀齐登场 长治曲艺展风采 传统曲艺小剧场 满满太原本土特色味儿

传统曲艺小剧场 满满太原本土特色味儿 第十一届中国曲艺牡丹奖全国曲艺大赛(

第十一届中国曲艺牡丹奖全国曲艺大赛( 夏日文化大餐

夏日文化大餐