培养戏曲观众同等重要 ——红星戏迷演唱团登堂蒲景苑的启示

2019-03-26 发表|来源:运城日报|作者:王思恭

戏迷演出团体红星眉户剧团排出的蒲剧《山村母亲》日前在蒲景苑上演取得强烈的剧场效果,成为河东的一道文化景观,以及广大戏迷谈不够、听不厌的热门话题。

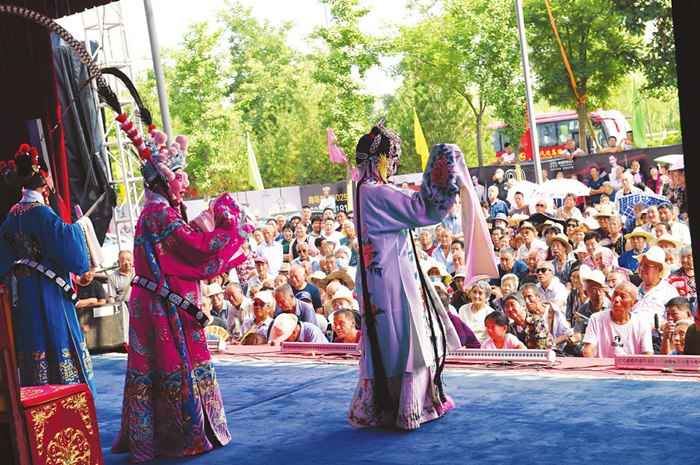

早在去冬,赵彩霞和她的红星眉户剧团排演蒲剧经典《山村母亲》的消息就引起了众多戏迷的关注,人们钦佩该团“啃硬骨头”的勇气和胆略,同时又不免有几分担心:《山村母亲》是荣获全国优秀保留剧目等十项国字号奖励,经原文化部安排在全国巡回演出,所到之处,好评如潮;据此改编拍摄的同名蒲剧电影荣获国际、国内七项奖励,领衔主演景雪变荣获二度梅花奖、国际电影节最佳女演员奖,成为顶尖级表演艺术家。这样的戏曲经典,业余剧团演得了吗?然而该剧团2月24日在专业剧场蒲景苑的演出大大超出人们的预料。台上演员演得风生水起,台下观众看得津津有味。笔者坐在观众席上,也由开始的担心变为放心。看来,业余剧团虽然不可能达到专业大团的艺术水准,却也具有自己特有的演出意境。由此,笔者也得到许多启示。

在物质条件不断改善的条件下,绝对不能忽视弥足珍贵的精神力量。当年,中国共产党带领广大人民在极端困难的条件下取得一个又一个伟大胜利,靠的是坚定的信仰和强大的精神力量。现在,物质条件不知好了多少倍,但仍然无法取代精神的力量和作用,蒲剧《山村母亲》就是最好的例证。该剧的主人公徐妈(在全国巡演版和电影版中改称豆花)身居大山深处,中年丧夫守寡,与儿子相依为命。是自尊自强的志气、不畏艰难的勇气和对美好未来的憧憬,给了她含辛茹苦抚儿长大助儿学业有成的坚定信心和动力。为让儿子成家立业,她甘愿成为死去的亡灵;为照看孙孙,她隐姓埋名上门当保姆。这种只讲付出不求回报的崇高而伟大的母爱和罕见的牺牲奉献精神,令人震撼,成为《山村母亲》一剧的戏魂。这种精神也是艺术家们倾注心血、合力打造戏曲经典凝聚力和感召力的直观体现。

《山村母亲》剧组打造经典剧目锲而不舍、执着追求的敬业精神和克难攻坚、不达目的誓不罢休的拼搏进取精神令人感动。15年前,《山村母亲》起步时,成立不过两年的运城市蒲剧青年团尚无办公场所,农家小院、楼房过道、打麦场、地下室等,都是他们排戏的场所。在这样难以想象的困难条件下,他们数易剧本底稿,反复打磨剧目,下乡赴省进京,一步一个脚印地向艺术高地攀登。从乡宁山区向万荣农村转台途中,他们曾被大雪困在吕梁山上十几个小时;赴苏州参加第10届中国戏剧节时,腿疾严重的景雪变无法行走,是被人背下火车,打了封闭针后上台演出的;赴四川成都巡回演出前,主演阎海燕的弟弟不幸溺水身亡,海燕强抑悲痛,安慰了父母亲人,商定了安葬事宜,毅然随团赴川演出;除了该剧署名编剧之外,还有众多专家、导演、演员及戏迷朋友为《山村母亲》的问世,作出了重要贡献。《山村母亲》的成功,是艺术创造的丰硕成果,更是强大精神力量的凝聚和结晶。

红星眉户剧团敬畏经典、传承经典的文化自觉与敬业精神令人敬佩。红星眉户剧团成立十多年来,坚持在南风广场为戏迷朋友演唱,而且时常更新剧目,《打碗记》《打路》《拾玉镯》等都很受观众欢迎。剧团几十个演职人员全是因戏结缘的铁杆戏迷。团长赵彩霞将《山村母亲》排练场地安排在其居住小区的顶层楼。寒冬腊月之时,演职人员也会冒着严寒,从四面八方自发赶来,攀上7楼,认真排练。

蒲剧《山村母亲》因其达到的艺术高度成为戏曲经典。成了经典的剧目就成了传承的范本,需要精准把握,小心维护。红星眉户剧团虽是业余剧团,但扮演徐妈的赵彩霞、扮演全宝的薛忠智、扮演玉莲的李月伶、扮演玉莲妈的王思凤等剧组演员都非常注意分寸的把握,使得演出原汁原味不走样,这一点是传承经典戏曲的关键。

艺术家和专业剧团大力支持戏迷团体,有效拓展戏曲艺术传承的渠道值得倡导和推广。红星眉户剧团的排练得到运城市蒲剧青年团的大力支持。著名蒲剧表演艺术家景雪变赶到排练现场给予悉心辅导,并安排红星眉户剧团在蒲景苑演出。2月21日至24日连排带演,青年团腾出整整4天时间让该团无偿占用蒲景苑剧场。开演前,景雪变从“两会”会场赶回剧场为演员鼓劲加油。演出时,景英泽、王金荣等全程盯班服务。80多岁高龄的市艺校退休教师、被誉为“蒲剧赵丽蓉”的蒲剧表演艺术家秦翠兰多年来身退心不退,不仅先后培养了王晓妮等5名小梅花奖演员,十多年间,更是一直无偿辅导红星眉户剧团的戏迷学戏。此次排演《山村母亲》,她不顾年迈腿疼,跑上跑下,耐心辅导。该剧演出时,她提前3个小时赶到剧场帮演员化装。

培养观众、扶植戏迷团体,与培养专业人才同等重要。

观众是需要培养的,弘扬中华民族优秀传统文化任重而道远。目前,戏剧界专业人才青黄不接、观众老化的矛盾日渐突出,需要一手抓专业人才培养,一手抓观众群体的培养,“两手抓,两手都要硬”。景雪变和青年团意识到这个问题,并且及时采取了措施,这种做法应予提倡。建议宣传文化部门、教育部门联手采取配套措施,从戏曲进小学校园抓起,加大专业人才培养和观众群体培育的力度。专业剧团对此要密切配合,并大力扶持戏迷团体,将艺术家和专业剧团传承戏曲的示范、引领作用,戏迷团体的骨干推动作用,广大观众、社会各界的群体支持作用有机融合并且发挥到最大化。

曲苑飘香 春意永驻 太原市曲艺家协会谱

曲苑飘香 春意永驻 太原市曲艺家协会谱 老将新秀齐登场 长治曲艺展风采

老将新秀齐登场 长治曲艺展风采 传统曲艺小剧场 满满太原本土特色味儿

传统曲艺小剧场 满满太原本土特色味儿 第十一届中国曲艺牡丹奖全国曲艺大赛(

第十一届中国曲艺牡丹奖全国曲艺大赛( 夏日文化大餐

夏日文化大餐