开封山陕会馆:何以慰乡愁 唯有"梆子声"

2017-06-15 发表|来源:山西戏剧网|作者:冬夏

200多年前,清乾隆年间,开封繁华的徐府街上,山陕会馆(又名山陕庙、清末改称山陕甘会馆)内,时常锣鼓喧天。

喧天的锣鼓,吸引了清代文学家李绿园的注意。李绿园久居开封,写作了现实主义长篇名作《歧路灯》。

他在书中七次提及这一会馆。他写道,男主角谭绍闻来到徐府街附近走亲戚,正和妗子拉家常,听得锣鼓喧天,他问,哪里唱戏?表兄王隆吉说,是油房曹相公在山陕庙里唱还愿戏。谭绍闻问,谁家的戏?表兄说,苏州来的班子。

谭绍闻被吸引,表兄带他到山陕庙看了戏。《歧路灯》中还写道,谭绍闻发妻过世后,第二任妻子巫翠姐,就是在"山陕庙内甬路西侧看戏"时,因人才出众被谭家"物色",成就姻缘。

这巫翠姐家住在离山陕会馆隔好几条街巷的炒米胡同,她从小痴迷看戏。山陕庙内能遮阳避雨的柏树下,有她的专座,她整天在那里看戏,陪着她的是家里的丫环们。

她嫁给谭绍闻,依然痴迷戏。之后,因看戏发生过戏剧冲突。

"她在山陕庙锣鼓声中长大,看戏是她的主课,戏剧是她的教材,生活轨迹始终没离开戏剧。这个戏剧化的女性形象,被赋予了深刻的社会意义。"河南省社科院历史所副研究员徐春燕道。

《歧路灯》中还写道,山陕庙内,正院建大戏楼,东西别院设戏台。各种演出夜以继日,风雨无阻,丝竹之声不绝于耳。山陕庙唱戏,除了山陕商人"写戏"外,开封地方士绅、殷实富户也常因祝寿、还愿给这里"写戏"。

文艺作品,是现实生活的反映。李绿园,是山陕会馆盛况目睹者,他的描述,是这座会馆的真实写照。

一座山陕会馆,本是山陕客商联谊组织、消解乡愁之地,为何会"丝竹之声,不绝于耳",进而变成山陕商人、开封土著们追捧的娱乐中心呢?

◎"乾隆风格"的规矩与浪漫

端午小长假,和徐春燕一起来到开封山陕会馆。

好多地方,"看景不如听景"。踏进会馆小小的西翼门,倒觉得"听景不如看景"了。

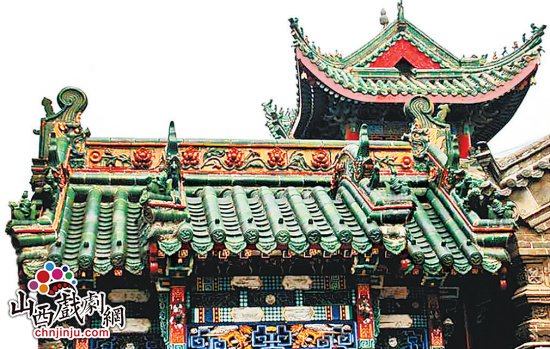

会馆面积不大,中轴线上是戏楼、牌楼、拜殿,两侧是对称厢房和东西跨院。它以精美的木雕、砖雕、石雕闻名于世。2001年,被列为第五批国家文物保护单位。

"乾隆帝经手改建、新建建筑,大约在100万平方米,这一时期建筑风格,是18世纪东方建筑主流,称为'乾隆风格',可用规矩、浪漫概括。规矩如皇宫,浪漫如圆明园。开封山陕会馆,在乾隆风格直接影响下完成,是规矩和浪漫交织的产物。"开封文史学者韩顺发在文章中写道。

说规矩,山陕会馆遵循我国传统建筑布局原则,均衡对称,坐北朝南,在中轴线上建设主体建筑,如照壁、戏楼、牌楼、拜殿等。轴线两侧建附属建筑。大体来看,这个长方形庭院,由三进院组成,照壁戏楼间为一进院,戏楼牌楼间为二进院,牌楼拜殿之间,为三进院。

会馆屋顶、斗拱构筑包括油漆彩画,都依足传统工艺的规矩。

说浪漫,山陕会馆建筑在满足实用要求外,还附加不少非实用之物。"比如拜殿屋檐下,按常规要用斗拱,它却标新立异,使用大面积七层木雕,精美奢华。"徐春燕介绍。

拜殿下七层木雕中,每一个细节都值得细细观赏。

有一条腾云驾雾的苍龙,头朝下,龙嘴大张,一颗浑圆龙珠联在龙舌上,龙珠和龙舌,不粘不钉,而是一次性雕刻出来的。

仰头看了半天,发现龙舌龙珠间衔接点,细得像根普通缝衣针,龙珠好像随时都会坠落。200余年了,龙珠始终未坠。

◎赚一千给会馆交二文钱

开封曾在北宋达到辉煌顶峰。之后朝代更迭,黄河屡次带来没顶之灾。但明清数百年间,开封仍吸引天下商贾会聚于此。

明清时,"会通天下"的晋商活跃于开封,人数日增,遂集资在今老会馆街(龙亭东侧)建了山西会馆。

乾隆年间,山陕商人联合建会馆,他们选定在明代徐府(明代开国元勋中山王徐达后代所建)旧址,建山陕会馆。

会馆前半部分为关帝庙,岁时祭祀,后半部分是办公场所。嘉庆初年,会馆重修,山陕商户"各个店铺每进钱一千抽取二文",交老会首收存作会馆维修费用。

光绪年间,又有甘肃商人加入,山陕会馆遂易名为山陕甘会馆。

1900年,八国联军攻占北京。慈禧和光绪逃难西安。1902年,他们从西安返北京途经开封时,因北京顺天贡院被八国联军焚毁,遂决定癸卯(1903年)、甲辰(1904年)两科全国会试,均改在开封举行,考场,设在河南贡院(今河南大学内)。

开封一时间百业极盛,市面十分繁华。多位高官频繁来往于此,各地举子云集开封。

山西、陕西、甘肃三省举子来赶考,将山陕甘会馆住得满满当当。

1904年的甲辰科会试,是1300余年科举制度的"绝唱"。此后,科举制度废除。

开封山陕甘会馆,在科举制度最后的绝唱中,解决了三省举子食宿难题,发挥了会馆最原初的功用。

◎要让关公看得舒舒服服

在这所小巧华美的会馆里盘桓良久,一直在想,山陕甘商人,清代数百年间,在此怎样经商和生活?

"这方面无直接文字记载,会馆内碑刻记载的是建馆及修葺的内容。但会馆内的戏楼和戏台,还是透露出一些信息。"徐春燕道。

会馆有一座大戏楼和两座小戏台(皆建于乾隆年间),两座小戏台在东西跨院内,占掉院内一半面积。戏台精致,掩映于扶疏的花木间。

大戏楼,位于照壁正北面中轴线上,棂窗隔墙,坐南面北,正朝拜殿。"历史上的戏楼,每逢节日、祭祀、还愿和祝寿等活动,经常在此为士庶演出。"

东西跨院内小戏台,供唱堂会所用。所谓"唱堂会",有点像包场或专场演出。唱堂会名目众多,"庆寿""满月""还愿""喜丧"等,都能"唱堂会"。商人社交,也会互请看戏。商人和官府中人社交,也会请场戏。

一次堂会多少钱?据《歧路灯》记载,约十两银子。按清乾隆年间消费水平,专家推测,十两银子约相当于人民币两千元,单次消费,不算太贵,但架不住经年累月经常唱。

晋商,作为中国十大商帮之首,应是以逐利为天职,为何在看戏上这样上心这样舍得花钱呢?

晋商爱好戏曲,与"演戏酬神"有密切关系。

会馆拜殿内,供奉着关羽。山西商人把关羽视为财神,明清时,山西会馆内必设关公庙或拜殿。每逢关公诞辰,都演戏祭祀,费用商户分摊,开封山陕甘会馆也不例外。

会馆大戏楼有两层楼高,楼上是戏台,楼下是过道。站戏楼前看戏,需仰着头,这不科学。但走进拜殿内关羽坐像边,用关羽的视角看出去,透过拜殿门、鸡爪牌坊,正与大戏楼二楼戏台平齐,看得那叫一个舒服。原来大戏楼,主要是"娱神",其次才是"娱人"。

这种酬神会戏,一是为了祈祷神灵保佑生意兴隆发财添福,二是为了加强商人内部团结。

山西商人,所请戏班必为当地梆子名班。如当地没有好戏班,他们不惜重金,将家乡名班、名伶邀来演出。

这种演出,戏班可得可观酬金,演员们还可得到赏钱物品。晋商会馆客观上养活了戏班,捧红了梆子名伶。"商路即戏路",凡有晋商会馆之地,就有山西梆子戏的演出。

由晋商带动的山西梆子戏,还衍生出口梆子、京梆子(后来的河北梆子);而上党梆子衍生出山东的枣梆、河北"西调"等等。

开封山陕甘会馆中,唱的戏,起初应是以山西梆子戏为主,清中期也有昆曲演出。谭绍闻和表兄一起听的那出戏,"苏州来的班子",十之八九,唱的是昆曲。后来,京剧、豫剧、秦腔等等,都有了。

盘桓于会馆中,想起纵横商场500年的晋商,他们史诗般的寻求财富之路背后是长年的抛家离舍,是与亲人的两地相思。

因此,他们建了遍布全国的会馆,起了高高戏楼,唱起盈耳乡音,以此消解乡愁。

◎会馆超越了家族组织

明万历年间,在北京,诞生了中国第一座会馆--芜湖会馆。

据《中国会馆志》记载,芜湖会馆诞生于明永乐三年(1415年),是安徽芜湖人俞谟所建。建馆原因,就是为解决芜湖举子们在北京会试食宿所需。

之后,才发展出各地商人所建的行业会馆。"这个会馆,一方面为芜湖举子及随员进京提供食宿之便。对于寓居京城的芜湖籍官员,能集中于会馆以乡音叙乡情,慰藉思乡之情,又加固了本籍本业同仁心理和感情维系的纽带。它是食宿、集会之馆舍及心灵交流的空间。"《中国会馆志》记载。

自兹发端,京师各地会馆遂兴。自明至清,营造会馆过程中,商人发挥了重要作用。但是京师会馆过去多鄙视商人,"哪怕是商人出资兴建的会馆,一般也不让商人使用。"《中国会馆志》介绍。

商人作为流寓之人,渴望找到风雨漂泊中的港湾。他们因此设立会馆,不但可以共同对抗牙行,且"商旅私焉",实施自我管理和约束。

清末民初,会馆多演变成同乡会。之后更趋衰微。

国学大家梁漱溟曾道:"离开家族的人们,没有公共概念、纪律习惯、组织能力和法治精神,他们仍然需要家族的拟制形态。"

会馆,是一种既以家族为摹本但又超越家族的社会中介型组织,它标志着中国传统社会的社会管理体制的进一步完善与多元化。

它不仅满足同乡人在外寻找乡情的精神依托需要,更能使同乡人走向仕途、走向商场时,不只凭个人奋斗,还能依托团体资助,成功可能性更大。

"它超越家族组织,使明清以来的社会团体组织,有了很大的发展和突破,因此,会馆在使会众从家族观念走向更广大的乡土观念,直至国家观念的过程中,所起的中介作用,是不可忽视的。"学者王日根在《乡土之链》中写道。

吕梁红色经典新年音乐会暨《吕梁山大合

吕梁红色经典新年音乐会暨《吕梁山大合 2023年山西戏剧百事记

2023年山西戏剧百事记 “任跟心名家艺术工作室”揭牌仪式暨传

“任跟心名家艺术工作室”揭牌仪式暨传 大同市2024新年音乐会精彩上演

大同市2024新年音乐会精彩上演 孙业礼任文化和旅游部部长 胡和平不再担

孙业礼任文化和旅游部部长 胡和平不再担

晋公网安备14010902001572

晋公网安备14010902001572