关于故乡庙会的记忆

2022-05-18 发表|来源:阳泉晚报|作者:杨孝成

每年阳春时节,莺歌燕舞,峰峦青翠,禅院钟鸣,故乡平定县西郊村一年一度的苍岩庙会都会如期而至。由于疫情阻隔,回乡赶庙的计划不能实现。在此愿将自己对上世纪五十年代庙会的回忆与大家分享,略微弥补遗憾。

庙会由来

相传很久以前,三皇姑在井陉苍岩山修行期间,从农历三月初一开始外出弘法,于三月廿八日莅临西郊村,住在村东南卧牛山下的土窑洞中。在讲经说法之余,她还为百姓医治疾病。后来,村民们在此为其建庙塑像,并于每年三月廿八日举行祭祀活动。祠庙香火旺盛,绵延不绝。据清代道光年间《重修苍岩圣母祠记》碑刻记载,庙会为“众乡里间一盛会也”。

苍岩行祠坐南朝北,建筑宏伟,庄严肃穆。站在庙前广场(俗称庙底)抬头仰望,绿树掩映,幽静空灵。庙场四周围合,北面有古戏台一座,与祠庙隔空相望。东侧围墙上方砌有垛口,形似城墙,因此被称为“阁楼底”。东北方向有圆形拱门通向村边,匾额东面刻“紫气东来”,西面为“长庚生辉”。与拱门相对的西侧是居民小巷,村民称之为“下头巷”,巷口券门匾额为“居仁里”。庙底早年间有国槐五株,形态各异,与周围建筑相映成趣,蔚为壮观。

从庙场拾级而上,有石坊耸立,上面镌刻有“苍岩行祠”字样。山门大殿居中,东侧是钟楼和龙王庙,西侧是鼓楼和大王庙,布局严整,气势不凡。钟鼓楼四角飞檐之上悬挂扁形风铃,轻风吹拂,清脆悦耳,透着几分神秘。山门外东侧有一棵千年古槐,枝繁叶茂,绿荫婆娑,像一把巨伞为人们遮风挡雨。山门殿是一处静谧之地,只有庙会期间才会开启。殿内有两尊神像,分别是王灵官、赵灵官,威风凛凛,正气浩然。听老年人说,此殿装有暗道机关,如果不慎踩到,灵官便会不断眨眼张口,使人惊出一身冷汗,望而却步。山门殿上方,悬挂着几块牌匾。其中一块最为醒目,题有“即是名山”字样,寓意游客到此,就如同到了苍岩山。更为神奇的是,这块牌匾中间的裂缝在大雨来临前会自然闭合,俨然一块晴雨表。由于本地常年干旱少雨,人们盼雨心切时总会到这里来看看匾额有无变化。

穿过山门,进入下院,一派节日景象。“吊挂”(庙里自制的染色宣纸)高悬,上写“国泰民安”“风调雨顺”“盛世太平”等字样。下院两侧石阶之上东为禅房,西为碑廊。碑刻记述了西郊村“四山环绕,两水交流”的地理特征以及寺庙创建、重修的情况。经历了岁月沉淀,石碑上的文字静静地诉说着过往。

迈步上中院,东西配殿即在眼前。东配殿是“药王殿”,供奉药王爷孙思邈。西殿供奉送子娘娘,俗称“子孙殿”。值得一提的是,中院西北角有一古松形似凤凰,单展伸翅,形态怡然,这便是“西郊十景”之凤落苍岩。

仰望上院,石阶之上便是祠庙标志性建筑——“光明胜境”牌坊。石坊造型独特,工艺精湛,令人叹为观止。北面楹联:过此脱红尘,导开觉路;修来证白业,笑指迷津。横额为“环山叠翠”。南面楹联:法驾遥临三月廿八日;慈航普度十方数万人,横额题“光明胜境”。上院正殿之前有一巨石香炉,浮雕精美绝伦,青烟袅袅,香火不断。东西两侧是禅房。东侧种植一株三春柳(又名观音柳),初夏时节,花开妖娆,淡粉如绒。据说它的枝叶可入药,专治小儿疾患。进入正殿(圣母殿),三皇姑端庄清秀,盘坐于莲台之上,左右两侧分别是文殊菩萨和普贤菩萨。圣母殿曾遭损毁,但西面山墙上的一幅壁画,至今尚有印象。画面中一老和尚敲着木鱼诵经,其余僧众各持乐器演奏,有云锣和笙箫笛管,表情十分生动鲜活。正面背景是仙山琼阁,极乐世界。穿过月亮门至西院,即是猴祖祠,里面壁画尚存。画面中猴王身穿红袍,头戴官帽,手捧仙桃,悠然自得。西中院地下室(地印)尚有记忆,那里存放着数面迓鼓和祭祀用品,作为地下仓库沿用多年。西下院是大王庙,虽然不曾见过庙门敞开,但从门缝往里看,神像和香炉依稀可辨。东院是龙王庙,上世纪五十年代初曾作为村民食用油房数年。龙王庙对面是乐楼(小台),旧时这里是祈雨唱戏的地方。

庙会大集

庙会还衍生出商品交易、文化娱乐等多项功能。每年进入三月,就有各地商家在庙底“号房”占地。他们钉桩、贴条、划线,向人们传递着商贸信息。孩子们从那时起就盼望着庙会早点儿到来。

学校为了让学生们既赶庙又不耽误学习,特意只安排了自习和早课,一般是早上七点至十点。虽然坐在教室,但孩子们的心早已飞向庙底。好不容易盼到下课,就像小鸟出笼,喜悦之情难以言表。从杨树巷进入庙底,大片的遮阳棚映入眼帘,整个庙底变成了一个大集市。站在柜台里的售货员个个笑容可掬,和蔼可亲。农家妇女对新颖的花布爱不释手,小学生对文化用品情有独钟,学龄前的孩子们在玩具摊位前久久不愿离去。特别是那些彩色玻璃球、洋画、皮球,吸引着男孩子的注意力。小姑娘喜欢的是“变花”(纸质玩具,只要你两手一磕,它就变一种花),还有各类头绳、头花、毽子、跳绳等。文化用品卖得更火,如纸夹、铅笔盒、石笔、小木尺等等。有一样东西比较特别,那就是砂壶。砂壶是平定特产,小砂壶是学生们在课间喝水用的(那时学校允许自带小砂壶)。很多同学买一点“甜草根”(甘草)放在壶里泡水喝,现在想来还很有趣!还有一些有趣项目,如吹糖人的、捏面人的、套圈的、玩转盘的、拉洋片的,令人目不暇接。人们逛累了,吃一碗拉面或买一串油果(油条)已是一种享受。庙会的天气,早晚温差较大。早晨凉风习习,中午却艳阳高照。由于我家紧邻庙底,时常有远道而来的客人来家中喝水聊天,西郊人的热情好客早有传闻,这是我们的本分。

梨园情韵

寻常年份,过庙必然唱戏。西郊有四处戏台,庙底的戏台最大(俗称大台)。这座戏台建于道光九年(1829年),高大宏伟,古色古香,飞檐之下风铃摇曳,铃声悠远。舞台中央匾额醒目,上书“梦幻处”三个大字,寓意人世间喜怒哀乐,善恶忠奸在此轮番上演,亦真亦幻。戏台之上有三处地孔,传说圆孔之下有三个水缸,如此设计是为了使音色和谐悦耳,古人的智慧可见一斑。

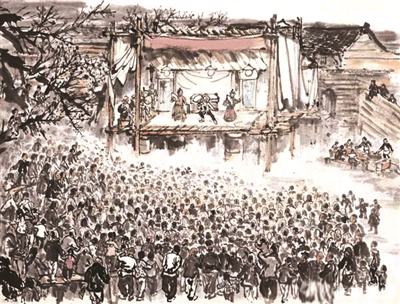

剧目多由本村剧团进行演出。演出前要在戏台周围展示各种锦旗。这些锦旗是在各地巡演时所得赞扬和褒奖,这是剧团的荣誉,也是西郊村的骄傲。演出开始,台下观众人头攒动,有的小孩骑在大人的肩膀上,有的顽童爬上了槐树,坐在树杈上得意扬扬,东西两侧房顶上也站满了看戏的人们,这样的场景令人难忘。

西郊晋剧团共有演职人员约50人,其中主要演员10余人。依稀记得他们是郝秉钧(须生)、郝邦声(须生)、郝步瑞(青衣)、李增泰(小旦)、李银妮(花旦)、郝更新(大花脸)、郝长宝(二花脸)、郝振武(二花脸)、赵进祥(三花脸)、郝登鳌(老旦)、郝广仁(老旦)、白世驹(小生)等。文武前场有王秀仁(晋胡)、李跃鲤(晋胡)、李典(高胡)、郝福银(三弦、唢呐)、白君(板鼓)、白礼(板鼓)、李贵(梆子)、郝承珠(小锣)、周启恩(大锣)、李龙章(服装跟箱、汽灯师傅),还有后台化妆,龙套等若干人。

主要剧目有:《打金枝》《牧羊圈》《明公断》《回荆州》《六月雪》《算粮登殿》《黄鹤楼》《金沙滩》《空城计》《金水桥》《汾河湾》《辕门射戟》《芦花》《八件衣》《九件衣》《泗水关》《取洛阳》《游龟山》《走雪山》《破洪州》《下河东》《蝴蝶杯》等。剧团的特色是没有报酬,没有津贴。农忙时,他们活跃在地头田间,犁耧耙盖,样样在行。农闲时,生旦净末丑,勤学苦练。学戏地点在小台、郝崇荣家、庙里西中院等处。他们是老百姓心中的“明星”和“大腕”。苍岩庙会,一般为期三天,白天演出两场,夜晚一场。白天广场喧闹,市场活跃,武戏通常安排在白天。晚间相对安静,一般演出文戏,适合戏迷听戏。入夜,汽灯高悬,亮如白昼,梆子高亢,声音悦耳,醉人心扉。

庙会从远古走来,历经风雨沧桑,又向未来走去,她的脚步从未停歇。转眼数十年过去,当年舞台上的演员,虽然大多已离我们而去,但他们的精神,他们的艺术形象,会伴随我们直到永远。梨园情韵,薪火相传……

吕梁红色经典新年音乐会暨《吕梁山大合

吕梁红色经典新年音乐会暨《吕梁山大合 2023年山西戏剧百事记

2023年山西戏剧百事记 “任跟心名家艺术工作室”揭牌仪式暨传

“任跟心名家艺术工作室”揭牌仪式暨传 大同市2024新年音乐会精彩上演

大同市2024新年音乐会精彩上演 孙业礼任文化和旅游部部长 胡和平不再担

孙业礼任文化和旅游部部长 胡和平不再担

晋公网安备14010902001572

晋公网安备14010902001572